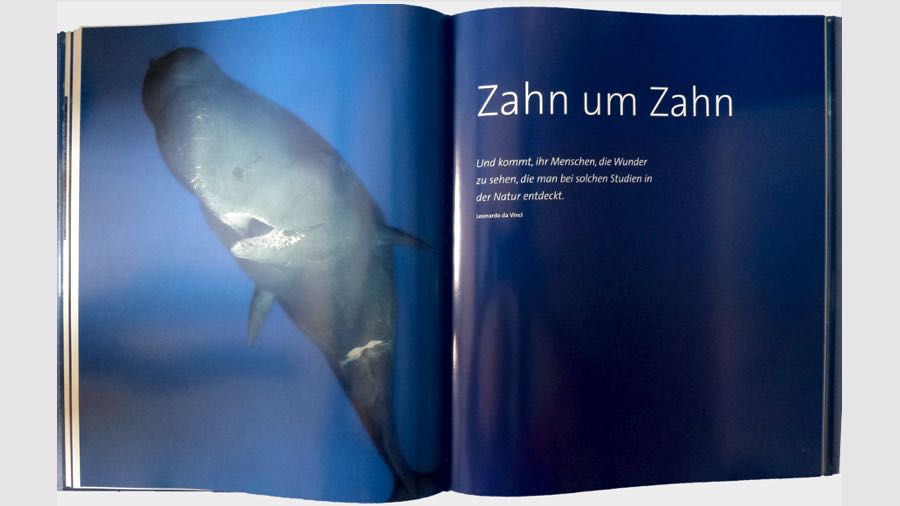

Aus dem Buch „Pottwale – im dunklen Blau des Meeres"

Auszug aus dem Kapitel: Zahn um Zahn

Nahrungsaufnahme

Wann die Pottwalbabys anfangen zusätzlich feste Nahrung zu sich zu nehmen, ist bis heute noch nicht abschließend geklärt. Forscher gehen davon aus, dass zumindest die Zähne im Unterkiefer sichtbar herausgewachsen sein müssen, um die Beute halten zu können.

Bei einer unserer täglichen Ausfahrten trafen wir einen sehr freundlichen und uns wohlbekannten jungen Pottwal wieder, dem wir schon einmal vor 1 ½ Jahren begegnet sind. Da war er allerdings mit 4 bis 6 Monaten noch wesentlich jünger und kleiner und maß gerade mal 4 bis 5 Meter. Mittlerweile hatte er eine stattliche Größe von ca. 7 bis 8 Metern erreicht. Wir besuchten ihn unter Wasser und in seinem Spieltrieb war er sogar so nett uns sein geöffnetes Maul in voller Größe zu präsentieren. Nachdem wir uns davon überzeugten das er wirklich nur spielen wollte, wagten wir dann auch einen Blick hinein. Seine Zähne waren noch nicht durchgebrochen. Man konnte sie zwar schon erkennen aber sie waren noch mit einer Haut überzogen. Sie sahen aus wie kleine Höcker. In seinem Oberkiefer konnten wir auch klar und deutlich seine Einkerbungen sehen, die als Pendant zu den Unterkieferzähnen dienen und diese somit beim Schließen des Mauls aufnehmen können. Ermöglicht wird es dadurch, dass die Zähne im Oberkiefer nur selten herauswachsen.

Der junge Wal hat also in seinem Alter von 20 – 22 Monaten noch keine Zähne und wird wahrscheinlich noch gesäugt

Wenn seine Zähne dann aber einmal heraus gewachsen sind, benötigt er sie nicht um seine Beute zu kauen, sondern er schluckt sie unzerkaut in einem Stück herunter. Die Zähne dienen dem Pottwal lediglich zum Festhalten der Beute, bis er sie mit seiner Zunge in den Rachen geschoben hat.

Vorfahren

Die Zähne der Säugetiere sind alle nach einem gleichen Muster entstanden, welches sogar schon an den Zähnen der Säugetiervorfahren nachgewiesen werden konnte. Die Entstehung der Zähne lässt sich auf einen gemeinsamen älteren Urtyp zurückführen. Es ist ein einkeimiger, kegelförmiger Reptilienzahn, der in etwa vergleichbar ist mit den Zähnen der heutigen Zahnwale.

Diese hat Günter Behrmann intensiv erforscht und berichtete uns ausführlich über die Erkenntnisse seiner jahrelangen Forschungsarbeit an Walzähnen.

Anzahl

Auch heute besitzen die Zahnwale noch mehr Zahnkeime als gebraucht werden. Die Menge der Zähne hängt also vom Platz im Kiefer ab.

Ein Extrem stellt dabei der ostpazifische Delfin dar. Auf seinem langen Kiefer sitzen bis zu 252 kleine scharfe Zähne. Dies sind mehr als bei jedem anderen Säugetier. Das andere Extrem finden wir beim Nördlichen Entenwal der im Oberkiefer gar keine und im Unterkiefer nur zwei bis vier Zähne trägt.

Weil die Kiefer aller Zahnwale also nicht gleich lang sind, schwankt die Menge der Zähne auch innerhalb einer Art. Eine Artenbestimmung nach der Anzahl der Zähne ist somit nur schwer möglich.

Wachstum

Oft wird behauptet, dass man das Alter eines Wals an Hand der Zuwachsringe des Elfenbeins erkennen kann. Jeder Zuwachsring soll angeblich für ein Lebensjahr gezählt werden können. Diese Art der Altersbestimmung ist jedoch viel zu ungenau, da die Zuwachsringe sehr stark vom Nahrungsangebot beeinflusst werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Zähne auch schon vor dem sichtbaren herauswachsen vom Elfenbein ummantelt sind und die ersten Zuwachsringe somit vor dem Durchbruch der Zähne entstehen. Da niemand sagen kann, wie viele Zuwachsringe in dieser Zeit entstanden sind, bleiben somit alle Altersbestimmungen hypothetisch.

Um diese Zuwachsringe überhaupt erst erkennen zu können, ist ein aufwendiger präparationstechnischer und chemischer Prozess nötig, den uns Kurt Weidemann vom Löbbecke Museum wie folgt beschrieb:

„Zuerst wurde der Zahn des Pottwals der Länge nach mit einer Gesteinssäge durchtrennt. Dabei war auffallend, wie zäh die Mischung aus Mineralien und Gerüstweißen, also anorganischen und organischen Materialien war. Danach wurde die Schnittfläche zuerst auf der Bandschleifmaschine, dann nass mit der Schleifkornmaschine geschliffen. Anschließend erfolgte die Politur. Der soweit mechanisch behandelte Zahn musste nun in einem Tauchbad aus 10 % Ameisensäure 30 Stunden lang entmineralisiert und danach ebenso lange gewässert werden.

Bei der erfolgten Trocknung erhoben sich ganz deutlich die Zuwachsringe.“

Aufbau

Der Aufbau der Zähne ist bei allen Säugetieren gleich.

Die Säugetierzähne bestehen aus einem Zahnkeim, in dessen Innerem die Zahnhöhle liegt und in der die Gefäße zur Zahnversorgung und die Zahnnerven enden.

Der Zahnkeim ist umgeben von Zahnbein. Dieses wiederum ist überzogen mit einer sehr harten Schmelzschicht. Bis zu diesem Prozess sind die Zähne der Säugetiere sogar mit den menschlichen Zähnen zu vergleichen.

Bei den Pott- und Schwertwalen, werden die Zähne zusätzlich von periodisch weiter wachsendem Elfenbein bedeckt. Dieses Elfenbein ähnelt dem Bau eines Knochens und besteht zum großen Teil aus Calcium und Phosphat. Es enthält aber auch Mineralien.

Das Elfenbein der Pottwalwalzähne war zur Zeit des Walfangs ein begehrtes Produkt. Viele Walfänger verzierten die Pottwalzähne mit Schnitzereien, die hauptsächlich Motive aus der Walfängerei zeigten und verkauften sie für viel Geld an die Touristen.

Können wir Walzähne mit menschlichen Zähnen vergleichen? Beim Aufbau der Zähne finden wir sicher Gemeinsamkeiten, doch können Wale auch Milchzähne bekommen? Wir Menschen besitzen noch Milchzähne, die wir ab dem 6. Lebensjahr verlieren. Die dann heranwachsenden Zähne entwickeln sich zum Dauergebiss.

Auch andere Säugetiere entwickeln zwei Gebisse. Im Gegensatz zum Menschen sind es aber die Milchzähne die das bleibende Gebiss bilden, während die zweiten Zähne sich nur ausbilden, wenn sie wirklich benötigt werden.

Bei den Zahnwalen als Meeressäuger verhält sich die Gebissbildung wieder anders. Bisher war bekannt, dass die Zahnwale nur ein einziges Gebiss aus den ersten Zähnen (Milchzähnen) bilden und sich keine weiteren Zähne ausbilden.

Bei Untersuchungen von jungen Schweinswalen konnte Günther Behrmann jedoch noch die Anlagen für ein zweites Gebiss nachweisen. Bei erwachsenen Schweinswalen wurden diese Ansätze aber nicht mehr gefunden. Sie haben sich also Laufe der Zeit zurückgebildet. Zahnwalen wachsen also nur einmal Zähne.

Eine große Ausnahme bildet hier wieder einmal der Pottwal.

Seine Gebissbildung weicht von der Entwicklung der anderen Zahnwale ab. Er entwickelt im embryonalen Stadium in seiner Zahnleiste viele, reihenweise untereinander angeordnete Zahnanlagen.

Karies

Dabei ergab sich noch eine andere erstaunliche Neuigkeit. Behrmann fand bei den untersuchten Zähnen sogar einige mit Karies.

Er entdeckte unter den kariösen Resten neue Zähne, die schon zur Übernahme der Funktion der Hauptzähne bereit standen. Insgesamt hatte dieser Meeressäuger 200 Ersatzzähne im Maul, was laut Behrmann eine absolute Revolution bedeutete und bisher noch in keiner Literatur beschrieben wurde.

Ebenso erstaunlich ist auch die Tatsache, dass der Pottwal überhaupt an Karies leiden kann.

Bei uns Menschen entsteht Karies durch Zucker verspeisende Bakterien, die organische Säuren produzieren. Diese Säuren lösen langsam die Zahnhartsubstanz auf. Dabei spielt die Zeit eine große Rolle. Können die Bakterien lange genug in Zahnbelägen am Zahn haften und werden dabei mit Zucker (das in den meisten Speisen und Getränken vorhanden ist) versorgt, entsteht ein Loch.

Die Pottwale nehmen aber nur sehr wenig Zucker auf und die Zähne sind noch zusätzlich durch eine dicke Schicht Elfenbein geschützt. Dadurch scheinen diese unverletzlich zu sein. Das Salzwasser und natürlicher Abrieb reinigen darüber hinaus die Walzähne und verhindern somit Zahnschäden. Dadurch sehen die großen kegelförmigen Pottwalzähne sehr gesund aus.

Doch der Schein trügt, denn die Kieferhaut ist sehr verletzlich und von dort können Mikroorganismen eindringen. Sie greifen die Zahnwurzel an und zerstören sie langsam. Der Pottwal hat dafür aber natürliche Abwehrkräfte entwickelt. Nach dem Abbau des kariösen Gewebes füllt er die entstandenen Löcher wieder mit gesundem Gewebe. Die Reparatur des Zahnes beginnt. Zuerst werden die durch Knochenfraß entstandenen Spitzen und Kanten entschärft, gleichzeitig entstehen auf dem gesunden Gewebe kleine Elfenbeinsegmente, die wie ein siebartiges Elfenbeindach zusammengefügt werden und somit das Loch schließen. Nachdem Abrieb und Seewasser den Zahn wieder poliert haben, sind die Spuren der kariösen Zerstörungen mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. Die Entdeckung war daher erst nach eingehenden Untersuchungen möglich.

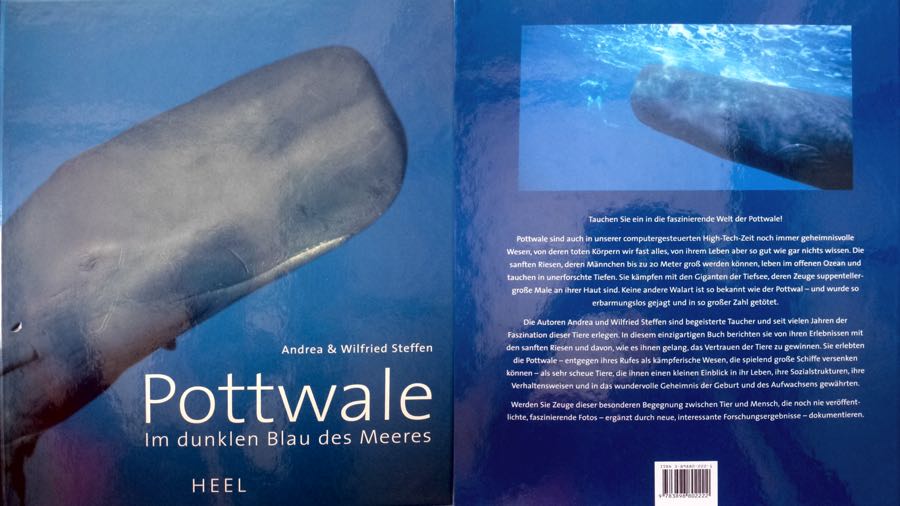

Die Autoren Andrea und Wilfried Steffen sind begeisterte Taucher und seit vielen Jahren der Faszination dieser Tiere erlegen. In diesem einzigartigen Buch berichten sie von Ihren Erlebnissen mit den sanften Riesen und davon, wie es ihnen gelang, das Vertrauen der Tiere zu gewinnen. Sie erlebten die Pottwale – entgegen ihres Rufes als kämpferische Wesen, die spielend große Schiffe versenken können- als scheue Tiere, die ihnen einen kleinen Einblick in ihr Leben, ihre Sozialstrukturen, ihre Verhaltensweisen und in das wundervolle Geheimnis der Geburt und des Aufwachsen gewährten.

Die Autoren Andrea und Wilfried Steffen sind begeisterte Taucher und seit vielen Jahren der Faszination dieser Tiere erlegen. In diesem einzigartigen Buch berichten sie von Ihren Erlebnissen mit den sanften Riesen und davon, wie es ihnen gelang, das Vertrauen der Tiere zu gewinnen. Sie erlebten die Pottwale – entgegen ihres Rufes als kämpferische Wesen, die spielend große Schiffe versenken können- als scheue Tiere, die ihnen einen kleinen Einblick in ihr Leben, ihre Sozialstrukturen, ihre Verhaltensweisen und in das wundervolle Geheimnis der Geburt und des Aufwachsen gewährten.

Werden Sie Zeuge dieser besonderen Begegnung zwischen Tier und Mensch, dokumentiert mit noch nie veröffentlichten, faszinierenden Fotos und ergänzt durch neue, interessante Forschungsergebnisse.

Werden Sie Zeuge dieser besonderen Begegnung zwischen Tier und Mensch, dokumentiert mit noch nie veröffentlichten, faszinierenden Fotos und ergänzt durch neue, interessante Forschungsergebnisse.

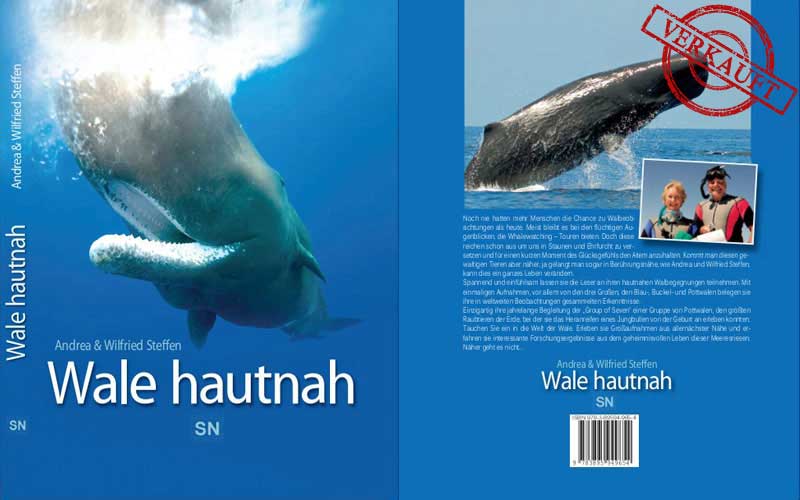

Spannend und einfühlsam lassen sie die Leser an ihren hautnahen Walbegegnungen teilnehmen. Mit einmaligen Aufnahmen, vor allem von den drei Großen: den Blau-, Buckel- und Pottwalen, belegen sie ihre in weltweiten Beobachtungen gesammelten Erkenntnisse. Einzigartig ihre jahrelange Begleitung der „Group of Seven“, einer Gruppe von Pottwalen, den größten Raubtieren der Erde, bei der sie das Heranreifen eines Jungbullen von der Geburt an erleben konnten.

Spannend und einfühlsam lassen sie die Leser an ihren hautnahen Walbegegnungen teilnehmen. Mit einmaligen Aufnahmen, vor allem von den drei Großen: den Blau-, Buckel- und Pottwalen, belegen sie ihre in weltweiten Beobachtungen gesammelten Erkenntnisse. Einzigartig ihre jahrelange Begleitung der „Group of Seven“, einer Gruppe von Pottwalen, den größten Raubtieren der Erde, bei der sie das Heranreifen eines Jungbullen von der Geburt an erleben konnten.

Tauchen Sie ein in die Welt der Wale. Erleben sie Großaufnahmen aus allernächster Nähe und erfahren sie interessante Forschungsergebnisse aus dem geheimnisvollen Leben dieser Meeresriesen.

Tauchen Sie ein in die Welt der Wale. Erleben sie Großaufnahmen aus allernächster Nähe und erfahren sie interessante Forschungsergebnisse aus dem geheimnisvollen Leben dieser Meeresriesen.